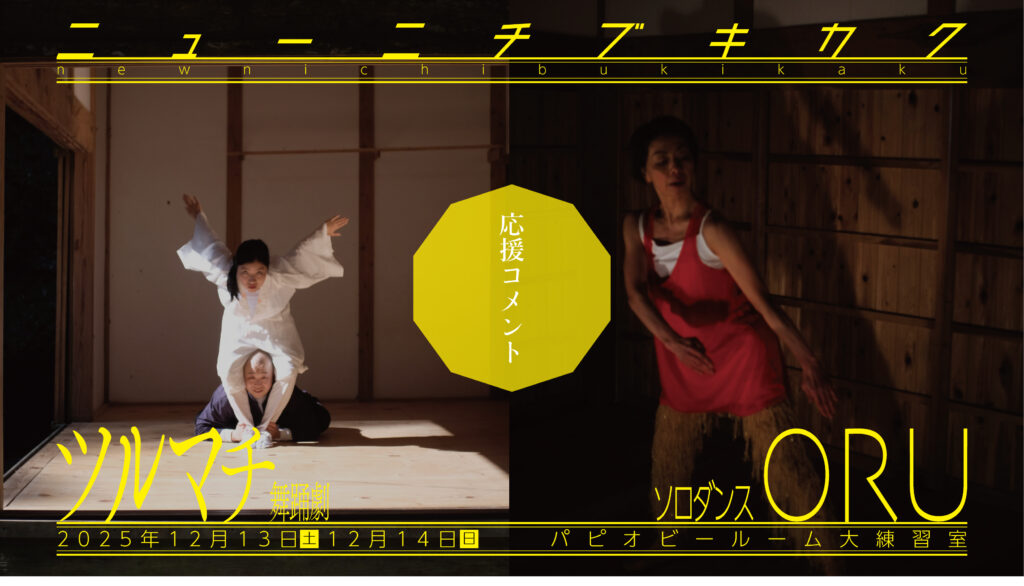

ニューニチブキカクへ

応援コメントが届きました!

柴山麻妃

演劇評論家

山田恵理香さんについて

私は演出家としての山田恵理香を信用している。彼女の演出には確たる意思がある。彼女の発想は奇抜に見えて明確な理由がある。勘や雰囲気に流されることなく、言葉を尽くして作品を組み立てていく。

私は演劇を愛する人としての山田恵理香を信用している。(役者の)肉体の存在こそが演劇の自由であると、同時に肉体の制約、不自由さも演劇の面白さであると知っている人だからだ。

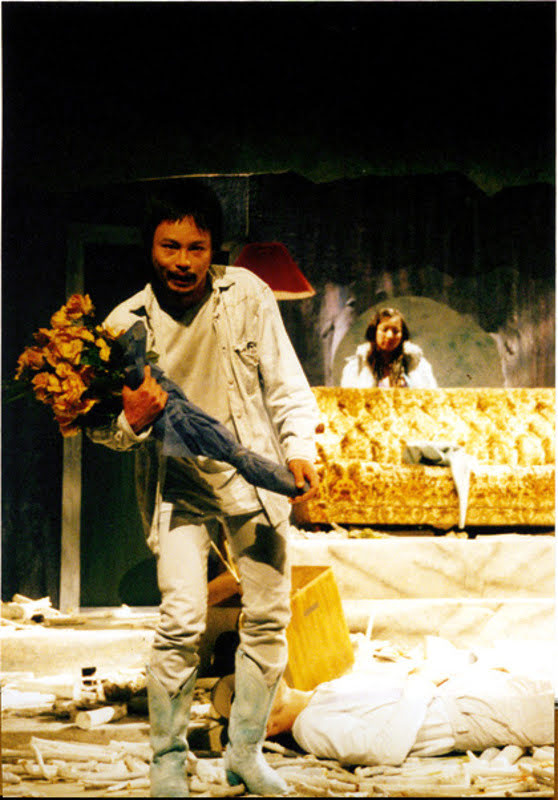

2006年の『埋められた子供』を見たときの衝撃を思い出す。頭でっかちになりがちな「不条理」と生々しく迫る肉体が一体となって、ゾクゾクするほど面白かった。山田恵理香のロジックと言語化し得ない身体の力が結晶した一本だったと言える。演出家として一生に一度こんな演劇が作れたのならそれは本望だろう。そして観客としてこの演劇を見られたことを幸せだと思った。

だから山田恵理香の演劇を見る時はいつもワクワクする。今度は、一体どんな戯曲を選んだのだろう。どんな場所でやるんだろう。今回の、彼女にとってのテーマは何なのだろう、と。彼女が何かに挑戦し続けている限り、私は彼女の作品を追い続ける。そして見終わった後には決まって、ああでもないこうでもないと誰かと語りあい、あれやこれやと考えてしまうのだ。山田恵理香が作り出す演劇は、そんな力を秘めている。

GIGAについて

空間再生事業 劇団GIGAの魅力は、「自由な発想と明確なコンセプト」が一体になっていることだ。

長く続いている劇団でも、語るに足る作品をそういくつも生みだせるものではない。

ところがGIGAを振り返った時に、語りたくなってしまう数本があるのだ。

例えば、2002年の『サロメ』(演出:菊沢将憲)。浴場で欲情の演劇――ダジャレのようだが、本当に大衆浴場で公演を行った。風呂場を舞台にして観客は脱衣所からヨカナーンとサロメを「のぞく」。風呂場の湯気と湿気と(ぎゅうぎゅう詰めによる)熱気で気が遠くなりながらの観劇。作品が作品だけにこの設定だけでいくらでも解釈ができる。忘れられない一本である。

2006年の『埋められた子供』(演出:山田恵理香)の完成度の高さは衝撃的だった。狭くて暗い(木造だったか?)小屋のなかで、生々しくもグロテスクな肉体と不条理なテクストとの融合が見事だった。いや、共感が難しいはずの不条理な世界が描かれているのに、取り込まれ気づくと全身で受け入れていた。論理性と役者の物質性(肉体)という二本柱を演出家が追及しているのだと私が認識した一本である。演出の意図が最大限に発揮されていた。

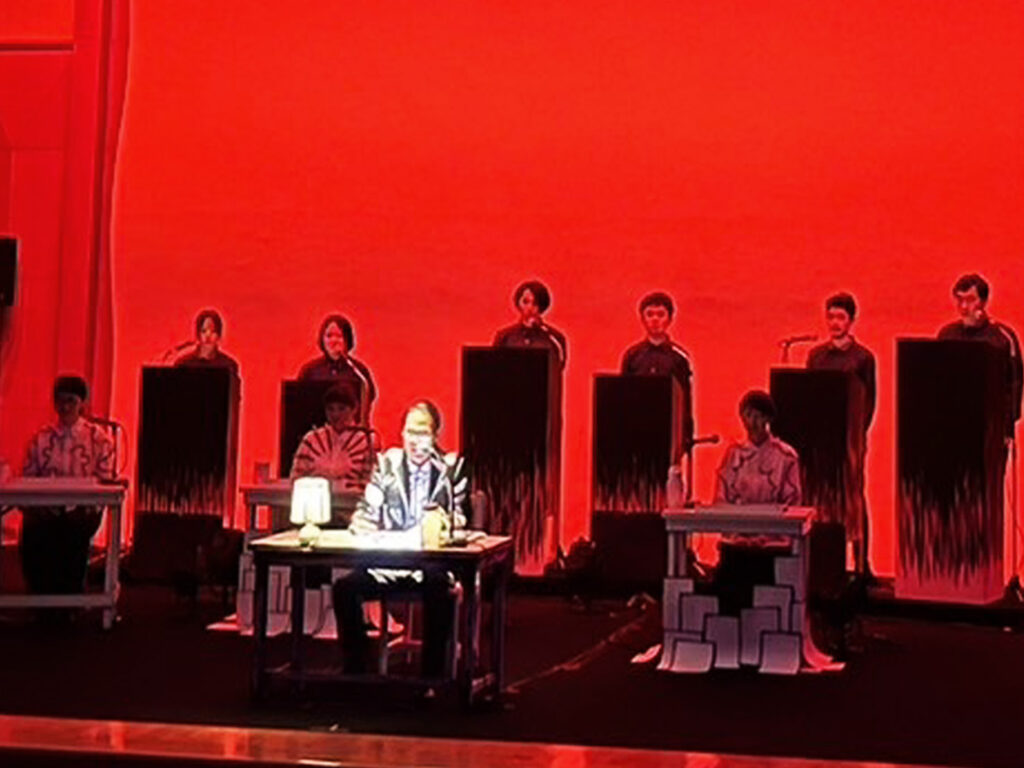

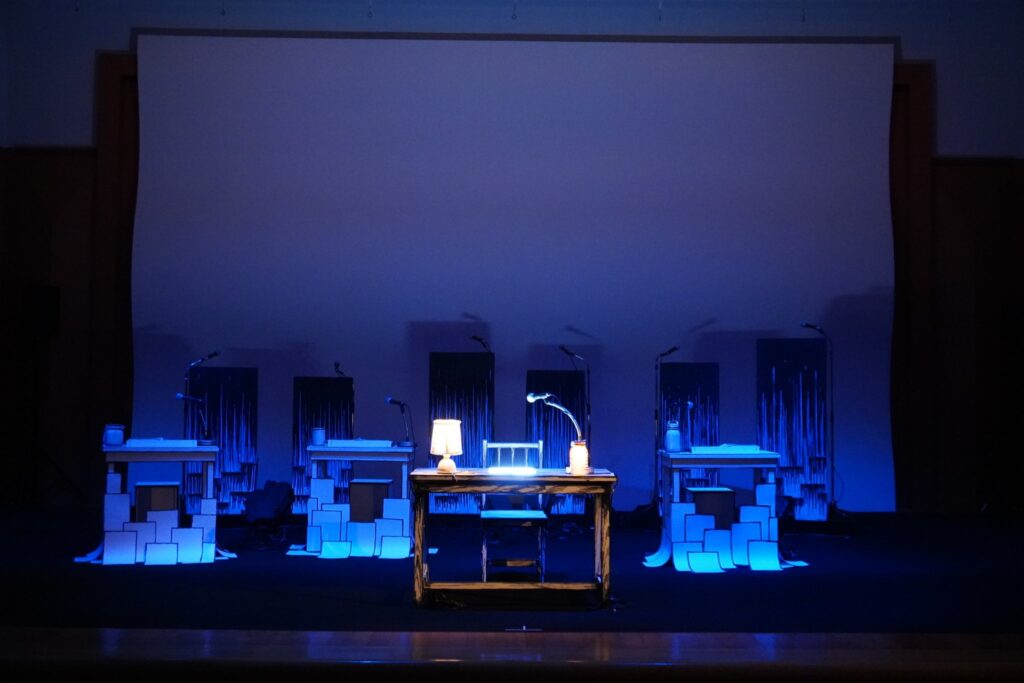

2024年の『漫画朗読劇 日野日出志』(企画・演出:五味伸之)も興味深い作品だった。漫画を朗読劇のテキストにし、漫画独自のオノマトペや記号(漫符)をバックに並ぶ合唱隊に歌わせる――そんな手法もあるのかと、斬新な発想に感嘆した。漫画のコマを追う視線を分析する、合唱の声量をこまやかに調節するといったことが功を奏して、単なる朗読劇以上に没頭できる作品を創りあげていたように思う。

そして今度はまた、日本の伝統的な舞踊を新しい何かにしようと「ニューニチブキカク」とやらに着手している。さてこれの新しい着眼点は何なのか、何を目指そうとしているのか…現時点では未知数だ。たくさん試行錯誤を繰り返して、初めての景色を見せてほしい。未知との遭遇を期待して、既に静かな興奮が始まっている。

柴山麻妃(演劇評論家)

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。2006年~朝日新聞に劇評を執筆。2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆。演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。劇評と演劇情報を2つのブログにて執筆。